《商品期货与期权》学生赴哈尔滨参加中粮贸易产融实践调研活动

实物交割是期货市场运行的关键环节。尽管多数期货交易以平仓方式了结,但交割机制在平抑市场风险、联通期现市场、促进合约活跃等方面始终具有不可替代的作用。2025年10月28-30日,由大商所“百校万才”工程教学项目支持,中粮期货精心组织,对外经济贸易大学《商品期货与期权》课程选课学生陈佳驹、廖欣、康心怡、唐群英,以及河南财政果冻传媒 访问教师王思懿,在中粮期货研究院院长李楠、研究员马瑞泽、吴纬国等专家带领下,赴黑龙江省哈尔滨市参加由中粮贸易与大连商品交易所联合组织的“中粮贸易大豆品种线客户沟通会”活动,旨在推动学生将课堂所学期货与衍生品知识与实体产业运行深度融合。

活动涵盖大豆产业链主题会议与海伦粮库实地考察两大环节。在10月29日召开的主题会议上。中粮期货研究院研究员吴纬国报告了《2026年海内外宏观展望》,系统剖析了中美经济政策与周期特征,为理解大宗商品价格运行的宏观环境奠定基础。随后,中粮贸易专家陈英健在《25/26产季行情展望》中,结合本季国产大豆的产量、产区特点与品质数据,指出新季大豆“总量宽松、结构短缺”的供应特征,并基于产情对后期价格走势作出研判。中粮贸易大豆中心供应链保障部经理杜宇重点介绍了中粮在粮源把控、质量标准化与物流优化方面的体系建设,展现出龙头企业通过供应链升级提升客户服务能力的实践路径。

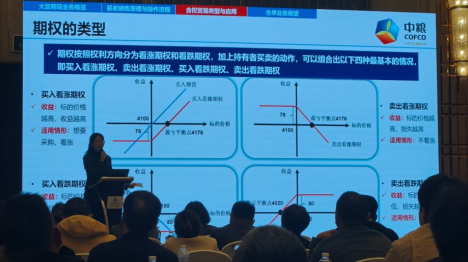

下午主题会议继续聚焦产业实际应用。中粮营养健康研究院檀馨悦女士在《大豆加工适应性与各粮库粮源品质介绍》中,从食品加工端需求出发,阐明不同大豆品种在豆浆、豆腐等制品中的适用差异,并介绍了中粮建立的品质检验模型与量化标准体系。中粮贸易大豆中心专家李洋以《大豆期货衍生品风险管理策略》为题,深入浅出地讲解了中粮推广的基差销售模式,即通过“锁基差-盯行情-随时点价”的流程,将复杂的期货工具转化为易懂的采购策略,助力下游客户在保障原料品质与稳定供应的同时有效控制成本。

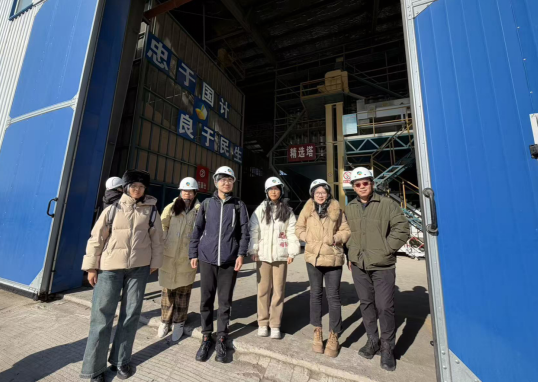

10月30日上午,师生一行乘车前往中粮贸易海伦市粮储仓库进行实地调研。在库区专业人员引导下,师生依次参观了大豆立式储罐、清选车间、精选塔、比重机与色选机等设施,并观摩了公铁联运装卸流程,对大豆在粒径、蛋白、水分等方面的标准化分级有了直观认知。

中粮期货研究院院长李楠特别指出用于期货交割的38.5蛋白豆的质检标准,使学生对期货合约的标准化设计及其产业意义有了更具体的理解。同学们亲手触摸、观察并品尝了不同品类的大豆,试喝了由不同蛋白、油脂含量大豆磨制的豆浆,切身感受品质差异对食品风味的影响,将主题会议中的理论知识转化为真实的感官认知。

参与此次调研的康心怡同学表示:“商品期货与期权课程中抽象的合约规则、基差贸易和风险管理策略,在海伦粮库变成了可触摸的粮堆、可聆听的案例、可品尝的成果。这次活动让我深刻认识到,金融工具的生命力源于服务实体需求,期货市场的本质是帮助产业应对不确定性。”廖欣同学也表示:“从宏观分析到品质检验,从基差定价到仓单交割,这次调研构建起一条完整的大豆产融结合认知链条。我们看到了中国农产品体系向标准化、金融化、现代化迈进的缩影。”

未来,课程将继续拓展此类实地教学资源,强化学生对金融服务实体经济本质的认知,为中国衍生品市场培育接地气、懂产业的专业力量。

撰稿人:康心怡